作为以粮食制品发家的杨凯,不仅创造了自己的“商业帝国”,更是以260亿的身价成为了“辽宁首富”。

杨凯

但没想到他的故事,却如同一部跌宕起伏的戏剧,最终以悲剧收场,他一手缔造的辉山乳业,在短短的30分钟内,就导致300亿“灰飞烟灭”,而他更是从260亿的身价,变为了负债720亿的“老赖”。

那么,这位曾经的乳业大王,是如何从巅峰跌落谷底的?

北晚在线 2019年12月19日 关于辉山乳业强制退市,300亿灰飞烟灭!“辽宁首富”彻底崩塌的报道

辉山乳业从默默无闻到名震东北,杨凯的雄心壮志功不可没。他深谙“得奶源者得天下”的道理,早早布局上游,建立起庞大的奶牛养殖基地。

牧场里,数万头奶牛悠闲地吃着进口苜蓿草,产出着优质的鲜奶。为了打造这条全产业链,杨凯可谓倾尽所有。

杨凯

从现代化的挤奶设备,到先进的乳品加工技术,再到遍布城乡的冷链物流系统,他都力求做到最好。

辉山乳业的工厂,更像是一个高科技的实验室,一时间辉山乳业成了行业标杆,前来参观学习的企业络绎不绝。杨凯也因此声名鹊起,成为了辽宁乳业大王。

杨凯

2016年他更是以260亿的身价成为辽宁首富,可是就是在这光鲜亮丽的背后,却隐藏着巨大的资金压力。为了快速扩张,辉山乳业大举借债,负债率居高不下。

为了给辉山乳业急速扩张输血,杨凯几乎把所有能找到的钱袋子都翻了个遍。银行贷款、融资租赁,甚至连P2P都没放过,在资金链断裂的边缘疯狂试探。

杨凯

浑水做空报告的出现戳中了辉山乳业的软肋。报告质疑辉山乳业的苜蓿草成本远高于对外宣称的数据。

报告还指出,公司资本支出存在造假嫌疑,其实际盈利能力远低于财报数据。这给辉山乳业的资金链带来了雪上加霜的压力。

辉山乳业

2017年葛坤的失联,更是让局面变得更加扑朔迷离,毕竟她掌握着公司的财务大权。

她的突然消失,引发了外界对辉山乳业资金去向的猜测。有人说她携款潜逃,也有人说她是被债主逼迫,总之各种传言甚嚣尘上,让本就紧张的局势更加动荡不安。

辉山乳业

债权人开始坐不住了。23家银行,包括国有四大行和一些地方性银行,都曾向辉山乳业提供过巨额贷款。

还有十几家融资租赁公司,也为辉山乳业的扩张提供了资金支持。这些债权人原本对辉山乳业的前景充满信心,如今也慌了,他们纷纷派出代表,前往辉山乳业总部,追回欠款。

辉山乳业的前身是沈阳乳业

辉山乳业的债务危机彻底爆发,曾经风光无限的杨凯,一夜之间从云端跌落,甚至欠下了720亿,成为了人人避之不及的“老赖”。

2019年12月23日,辉山乳业的股票代码从港交所的屏幕上永远消失。退市对于辉山乳业和杨凯来说,是极其沉重的打击。

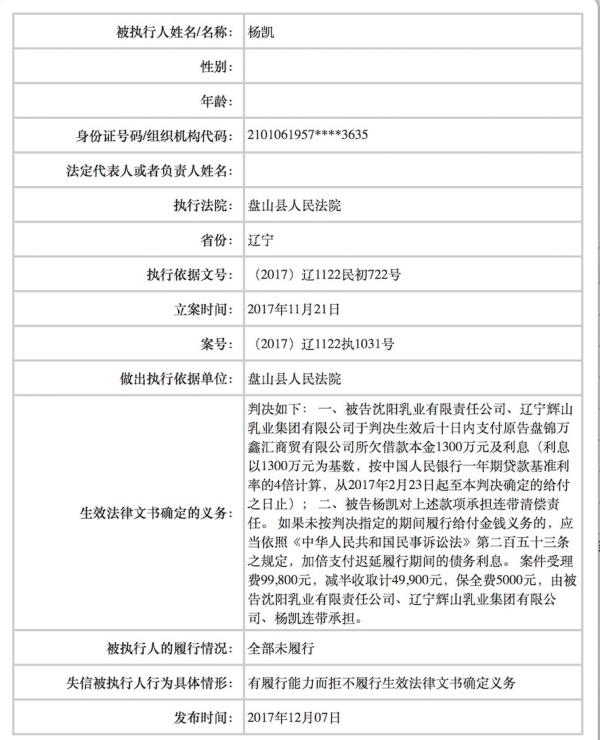

杨凯被辽宁省盘山县人民法院列入“老赖”名单

可是生活还要继续,故事也远未结束。法院的介入为这个企业带来了一线生机——破产重整。这意味着辉山乳业有机会重新站起来。

对于辉山乳业的数万名员工来说,破产重整的消息也让他们看到了希望。他们中的很多人,把青春都奉献给了辉山,对企业有着深厚的感情。

辉山乳业

如果企业能够重组成功,他们就能保住工作,继续为东北的乳业贡献力量。而对于那些曾经投资辉山乳业的股民来说,破产重整也让他们看到了一丝挽回损失的可能性。

只是破产重整并非易事,摆在辉山乳业面前的,是三座大山。巨额债务自然不用说了,欠了这么多钱,涉及到这么多机构。

杨凯

如何和债权人达成和解,制定合理的偿债方案,是一个巨大的考验。还有是受损的品牌形象。消费者对辉山产品的信任度大幅下降,市场份额也被竞争对手蚕食。要把品牌重新建立起来,需要消费者的信心,而这都需要时间。

最后是激烈的市场竞争。在辉山乳业陷入困境的这段时间,伊利、蒙牛等国内乳业巨头迅速抢占市场,东北地区的乳制品市场竞争更加白热化。辉山乳业要想重新夺回市场份额,必须付出巨大的努力。

凤凰网财经报道

重组的道路上,辉山乳业需要找到合适的“接盘侠”,有消息称,国内乳业巨头伊利曾有意向接手辉山乳业,但最终未能达成协议。

未来是不是会有新的投资者愿意出手相助,还是一个未知数,辉山乳业还需要获得政府的支持。地方政府也希望能够保住这家老牌企业,维护当地的就业和经济稳定。

超市里的越秀辉山产品

未来充满了不确定性,辉山能不能浴火重生,我们拭目以待。但无论结果如何,辉山乳业的兴衰史,都会成为中国企业发展历程中一个重要的案例,值得我们认真去想一想。

辉山乳业官网

主要信息来源:

原文登载于中国经营报2017年12月14日关于去年他是辽宁首富,身家260亿;今年却成老赖,只因欠了1300万的报道

原文登载于澎湃新闻2019年12月19日关于深夜重磅!“辽宁首富”彻底崩塌,300亿灰飞烟灭,更有刚宣布强制退市!的报道

原文登载于北晚在线2019年12月19日关于辉山乳业强制退市,300亿灰飞烟灭!“辽宁首富”彻底崩塌的报道

相关标签: